26. Februar 2026, 18 Uhr

Gedenkhalle Oberhausen

Vortrag: Manfred Schmitz-Berg

„Wieder gut gemacht?“

Da immer noch weltweit etwa 200.000 durch die Nazis Verfolgte leben, ist das Grund genug zu historischer Betrachtung und zum Blick auf den heutigen Stand der Wiedergutmachung.

Der Referent Manfred Schmitz-Berg war bis 2015 u.a. Richter am Oberlandesgericht in Düsseldorf. Er ist seit vielen Jahren historisch/rechtshistorisch interessiert, Mitglied des Forum Justizgeschichte und der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit sowie Autor eines Stadtquiz zu seiner Heimatstadt Duisburg.

keine Anmeldung erforderlich · Teilnahme kostenfrei

5. März 2026, 18 Uhr

Gedenkhalle Oberhausen

Einladung zu Ausstellungeröffnung

Kolonialrevisionismus im Rheinland 1919.

Akteure, koloniale Propaganda und „Mobilisierung der Massen“

Einführung in die Ausstellung

Prof. Dr. Marianne Bechhaus-Gerst, Universität zu Köln, Kuratorin

Eine Ausstellung zur Geschichte des deutschen Kolonialismus nach dem Ende des Kolonialismus, gefördert durch die Landeszentrale für politische Bildung NRW

8. März 2026, 11 Uhr

Stadtarchiv Oberhausen, Eschenstraße 60

Tag der Archive

Historische Vereine stellen sich vor

Das Gedenkhallen-Team ist am „Tag der Archive“ mit einem Informationsstand und einem Vortrag zum „Stolpersteinprojekt“ im Stadtarchiv Oberhausen vertreten.

11:00 bis 15:00 Uhr „Markt der Möglichkeiten“ (Seminarraum)

11:30 bis 12:00 Uhr Vorstellung des Stolpersteinprojektes (Lesesaal)

26. März 2026, 18 Uhr

Gedenkhalle Oberhausen

Vortrag: Dr. Lutz Kreller

Vom ‚Volkskörper‘ zum Individuum. Das Bundesministerium für Gesundheitswesen nach dem Nationalsozialismus.

Zum Einfluss ehemaliger NS-Funktionäre auf das Gesundheitswesen – mit Oberhausen-Bezug

Der Referent Dr. Lutz Kreller ist seit 2014 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Zeitgeschichte München – Berlin tätig. Er studierte Germanistik und Neuere/Neueste Geschichte und war u.a. Promotionsstipendiat der FAZIT-Stiftung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

keine Anmeldung erforderlich · Teilnahme kostenfrei

Weitere Veranstaltungshinweise

durch seitliches Wischen!

26. Februar 2026, 18 Uhr

Gedenkhalle Oberhausen

Vortrag: Manfred Schmitz-Berg

„Wieder gut gemacht?“

Da immer noch weltweit etwa 200.000 durch die Nazis Verfolgte leben, ist das Grund genug zu historischer Betrachtung und zum Blick auf den heutigen Stand der Wiedergutmachung.

Der Referent Manfred Schmitz-Berg war bis 2015 u.a. Richter am Oberlandesgericht in Düsseldorf. Er ist seit vielen Jahren historisch/rechtshistorisch interessiert, Mitglied des Forum Justizgeschichte und der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit sowie Autor eines Stadtquiz zu seiner Heimatstadt Duisburg.

keine Anmeldung erforderlich · Teilnahme kostenfrei

5. März 2026, 18 Uhr

Gedenkhalle Oberhausen

Einladung zu Ausstellungeröffnung

Kolonialrevisionismus im Rheinland 1919.

Akteure, koloniale Propaganda und „Mobilisierung der Massen“

Einführung in die Ausstellung

Prof. Dr. Marianne Bechhaus-Gerst, Universität zu Köln, Kuratorin

Eine Ausstellung zur Geschichte des deutschen Kolonialismus nach dem Ende des Kolonialismus, gefördert durch die Landeszentrale für politische Bildung NRW

8. März 2026, 11 Uhr

Stadtarchiv Oberhausen, Eschenstraße 60

Tag der Archive

Historische Vereine stellen sich vor

Das Gedenkhallen-Team ist am „Tag der Archive“ mit einem Informationsstand und einem Vortrag zum „Stolpersteinprojekt“ im Stadtarchiv Oberhausen vertreten.

11:00 bis 15:00 Uhr „Markt der Möglichkeiten“ (Seminarraum)

11:30 bis 12:00 Uhr Vorstellung des Stolpersteinprojektes (Lesesaal)

26. März 2026, 18 Uhr

Gedenkhalle Oberhausen

Vortrag: Dr. Lutz Kreller

Vom ‚Volkskörper‘ zum Individuum. Das Bundesministerium für Gesundheitswesen nach dem Nationalsozialismus.

Zum Einfluss ehemaliger NS-Funktionäre auf das Gesundheitswesen – mit Oberhausen-Bezug

Der Referent Dr. Lutz Kreller ist seit 2014 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Zeitgeschichte München – Berlin tätig. Er studierte Germanistik und Neuere/Neueste Geschichte und war u.a. Promotionsstipendiat der FAZIT-Stiftung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

keine Anmeldung erforderlich · Teilnahme kostenfrei

Sonderausstellung

6. März – 25. Mai 2026

Eine Ausstellung zur Geschichte des deutschen Kolonialismus nach dem Ende des Kolonialismus, gefördert durch die Landeszentrale für politische Bildung NRW

In der vorherrschenden Wahrnehmung war die deutsche Kolonialgeschichte kurz und unbedeutend und endete mit dem verlorenen Ersten Weltkrieg und dem Vertrag von Versailles. Der Verlust des Kolonialbesitzes und damit das Ende des realen Kolonialismus nach nur 35 Jahren stellte für die deutsche Kolonialbewegung eine bedeutende Zäsur dar. Diese bedeutete aber keineswegs, dass man im Deutschen Reich jegliche kolonialen Ambitionen aufgab. Es entstand – gerade im Rheinland – eine starke Bewegung, die sich für die Rückgewinnung der verlorenen Gebiete wie des verlorenen Status‘ als Kolonialmacht engagierte. Der Kolonialrevisionismus oder „Kolonialismus ohne Kolonien“ zwischen 1918 und 1943 war sowohl eine politische Realität als auch Teil einer Phantasiegeschichte der kolonial Bewegten, die 25 Jahre lang von der Rückgewinnung eines Kolonialreichs überzeugt waren.

Die Ausstellung berücksichtigt auch den rheinischen Teil des Ruhrgebiets.

27. Januar 2026

Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus im Hans-Sachs-Berufskoleg

Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz von sowjetischen Truppen befreit. Hier waren bis zur Befreiung über eine Million Menschen ermordet worden, die meisten von ihnen Juden. Insgesamt ermordeten die Nationalsozialisten über sechs Millionen Juden, Sinti und Roma. Auschwitz wurde zum Synonym für den nationalsozialistischen Massenmord.

Fotos: Franca Pabst

Herr Thorsten Berg, Oberbürgermeister

Herr Olaf Gernandt, ständiger Vertreter HSBK

Heinrich-Böll-Gesamtschule

Gedenkstättenfahrt Trawniki und Lublin

Bertha-von-Suttner-Gymnasium

AG Beitrag

Fasia-Jansen-Gesamtschule

Videobeiträge

Gesamtschule Osterfeld

„Wegen des Glaubens verfolgt – Die Familie Bischoff in Oberhausen“

Elsa-Brändström-Gymnasium:

Podcast „Das ELSA liest Thomas Mann“

Gesamtschule Weierheide

Theaterstück „Das habe ich nicht gewusst!“

Freiherr-vom-Stein-Gymnasium

„Nie wieder ist jetzt!“

1945 – 2025

80. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus

Oberhausen wurde in zwei Schritten befreit. Bis Ende März 1945 kam das nördliche Stadtgebiet bis zum Rhein-Herne-Kanal unter die Kontrolle der amerikanischen Truppen, am 11. April 1945 nahmen sie auch den Rest der Stadt ein. Das Nazi-Regime war in Oberhausen endlich am Ende.

Die Stadtspitze und viele andere hatten sich zuvor schon aus der Stadt abgesetzt. Aber noch bis zum Schluss wurden Zwangsarbeiter hingerichtet oder Deutsche, die die Weiße Fahne als Zeichen der Kapitulation gehisst hatten. Das gehörte zu dem, was Nazis unter Pflichtgefühl und Anstand verstanden. Aufschlussreich ist, dass sie dennoch Dokumente, die gegen sie hätten benutzt werden können, vor ihrer Flucht verbrannten. An manchen Orten kam es sogar zu Massenliquidationen, um Zeugen ihrer Verbrechen zum Schweigen zu bringen.

Der Tag der Befreiung wurde natürlich nicht von allen so wahrgenommen. Dazu gehörten die Führungskader des NS-Regimes, die von Ideologie und/oder Hass getriebenen Täter*innen, die teils unvorstellbare Verbrechen begangen hatten, die überzeugten Nazis jeden Alters sowie alle Profiteur*innen von Verfolgung, Entrechtung und wirtschaftlicher Ausplünderung derjenigen Menschen, die sie 1933 zu Feinden erklärt hatten. Insgesamt dürfte die Zahl derer, die den NS-Staat gestützt hatten, in die Millionen gehen. Auch in Oberhausen gab es am 11. April noch viel zu viele davon. Ihren Vorstellungen von einem totalitären, völkischen und damit zwangsläufig rassistischen Staat mit einem ideologisch geimpften und zwangshomogenisierten Volk wurde am 11. April 1945 bzw. am 8. Mai 1945 glücklicherweise ein Ende bereitet.

Da eine Befreiung Deutschlands von den Nazis leider nicht stattgefunden hat, gilt unser Dank heute den Alliierten, die im Frühjahr 1945 den deutschen Eroberungs- und Vernichtungskrieg, den Holocaust, die Verbrechen an der Menschlichkeit, den Terror nach innen und vieles mehr beendeten. Im Anschluss haben sie uns (im Westen des Landes) Demokratie gelehrt und uns persönliche Freiheit im Rahmen eines regelbasierten Rechtsstaates ermöglicht.

Unsere Vorfahren haben als eine Lehre aus dem unvorstellbaren NS-Terror unveräußerliche und universal geltende Menschenrechte ins Grundgesetz geschrieben: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Dass nicht nur die Menschenrechte heute wieder massiv von Rechtsaußen attackiert werden, macht deutlich: Demokratie braucht Erinnerung. Und es macht deutlich, es braucht unseren Einsatz gegen jedwede Ideologie der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit und gegen jeden Versuch, unsere demokratische Gesellschaftsform systematisch von innen heraus zu zerstören. Eine Machtübernahme reicht völlig aus für 1.000 Jahre.

#GeradeJetzt #gedenkhalleoberhausen #stadtoberhausen

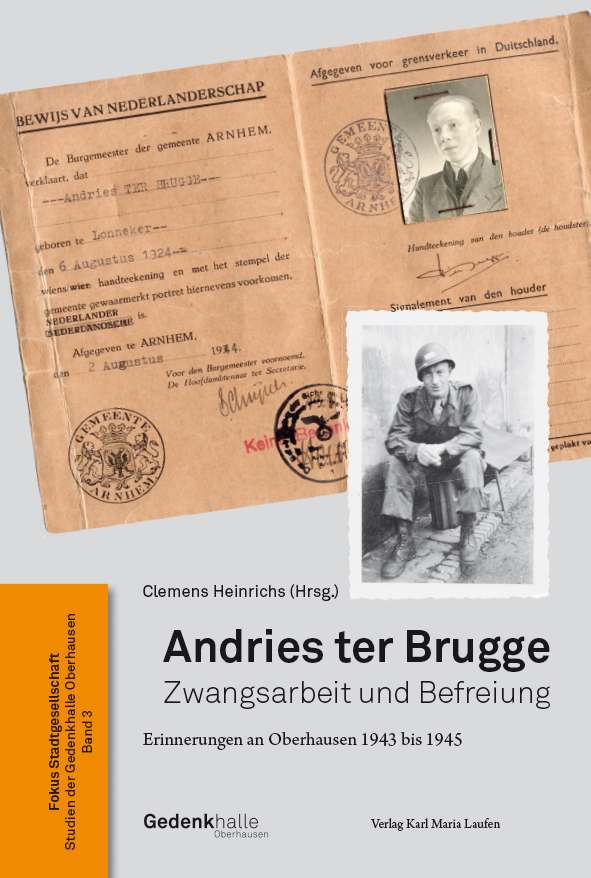

Andries ter Brugge, Niederländer, von 1943 bis zum 11. April 1945 Zwangsarbeiter in Oberhausen, befreit von den Amerikanern, ab 12. April für die US-Army im Dienst

© Privatbesitz

Ein US-Soldat mit einer konfiszierten Hakenkreuzfahne vor einem Privathaus, Oberhausen 1945

© Privatbesitz

Geschichte der Gedenkhalle

Die Gedenkhalle wurde1962 von der Stadt Oberhausen gegründet. Als erste westdeutsche Gedenkstätte zum Nationalsozialismus sollte sie ein Ort des Gedenkens und Erinnerns, der Information und Begegnung sein. Dies war nicht nur für die Initiatorin und damalige Oberbürgermeisterin Luise Albertz bedeutsam, deren Vater Hermann Albertz von den Nationalsozialisten als politischer Gegner verfolgt wurde und im Frühjahr 1945 unter ungeklärten Umständen ums Leben kam, sondern allen Ratsfraktionen und relevanten Vertretern der Stadtgesellschaft.

Mit der Eröffnung 1962 wurden außer einer ersten Dauerausstellung auch Führungen für Schulen und Fortbildungen für Lehrer angeboten. Ab 1988 widmete sich eine neue, zweite Dauerstellung dem Thema „Widerstand und Verfolgung in Oberhausen 1933 bis 1945“. Seit dem Jahr 2010 zeigt eine dritte Dauerausstellung „Oberhausen im Nationalsozialismus 1933 – 1945“ mit den ergänzenden Themenschwerpunkten „Zwangsarbeit 1939 – 1945“ und der Geschichte des Gedenkens in Oberhausen bis heute.

Die Gedenkhalle ist für die Bürgerinnen und Bürger sowie die politischen Vertreter der Stadt bis heute eine wichtige Einrichtung, dokumentiert sie doch ein Stück Stadtgeschichte und den bewussten Umgang damit seit über 50 Jahren.

Ausstellung 1933 – 1945

Die im Jahr 2010 neu eingerichtete Ausstellung widmet sich der nationalsozialistischen Geschichte der Stadt Oberhausen zwischen 1933 und 1945. Wie in ganz Deutschland fand auch in Oberhausen mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten eine Gleichschaltung der deutschen Gesellschaft statt. Ihre Ausrichtung auf die nationalsozialistische Ideologie hatte zur Folge, dass in der Stadt in den ersten Jahren des Systems vor allem „Andersdenkende“ aus jeglichen Instanzen ausgeschlossen wurden. Die Verfolgung und Inhaftierung politischer Gegner bildete so den Beginn eines Terrorregimes.

Die Ausgrenzungs-, Verfolgungs- und Vernichtungspolitik der NSDAP gipfelte schließlich in der systematischen Ermordung der jüdischen Bevölkerung Europas und der dort lebenden Sinti und Roma. Auch in Oberhausen fielen viele jüdische Menschen, Sinti und Roma und andere Verfolgte dieser Politik zum Opfer. Heute verweisen Gedenktafeln und Stolpersteine auf das einstige Leben dieser Mitmenschen in der Stadt.

Mit Kriegsbeginn 1939 wuchs das Ruhrgebiet in kürzester Zeit zur „Waffenschmiede des Reiches“ an. Ergiebig an Rohstoffen und Arbeitskräften entwickelte sich das Ballungszentrum im Krieg mehr und mehr zu einer Schmiede nationalsozialistischer Zwangsarbeit. Die anfänglich umfangreich vorhandenen Arbeiter wurden mit Fortdauern der Kämpfe in den osteuropäischen Gebieten massenweise zum Wehrdienst eingezogen. Für den Kriegsverlauf jedoch wären leere Betriebe und stockende Produktionen verheerend gewesen. Deshalb verschleppten die Nationalsozialisten millionenfach Arbeitskräfte aus den eroberten und besetzten Gebieten in Europa ins Reich. Der Einsatz dieser Männer, Frauen und Kinder war vor allem durch Zwang, Ausbeutung und Unterversorgung geprägt, was den Tod von Hunderttausenden zur Folge hatte.

Als einzige Einrichtung im Ruhrgebiet ermöglicht die Gedenkhalle eine umfassende Beschäftigung mit dem Thema „Zwangsarbeit 1939 – 1945“. Anhand zahlreicher biografischer und historischer Dokumente wird das Leben in der Stadt ab 1939 nachgezeichnet, in dem Zwangsarbeiter alltäglich waren.

Seit 1962 wird offiziell an die Verbrechen zwischen 1933 und 1945 in der Stadt erinnert. Neben der Gedenkhalle entstanden über die Jahre hinweg Denkmäler, Bürgerinitiativen, Jugendprojekte und Stolpersteine, mit denen dem Vergessen entgegengewirkt und der Verfolgten gedacht werden soll. Die gegenwärtige Dauerausstellung dokumentiert die Entwicklung der städtischen Erinnerungskultur beispielhaft.

Skulptur – Die Trauernde

Die Gedenkskulptur die „Trauernde“ steht seit 1962 direkt vor der Gedenkhalle Oberhausen. Anfangs fand sie viel Bewunderung, doch später setzte berechtigte Kritik an der Gedenksituation an. Deshalb wurde die Trauernde 60 Jahre nach ihrer Einweihung um eine kritische Kommentierung ergänzt, die nun in Form von vier großformatigen Tafeln direkt neben der Gedenkskulptur zu stehen gekommen ist.

Die Inhalte dieser Tafeln können Sie sich auf einer separaten Webseite ansehen.

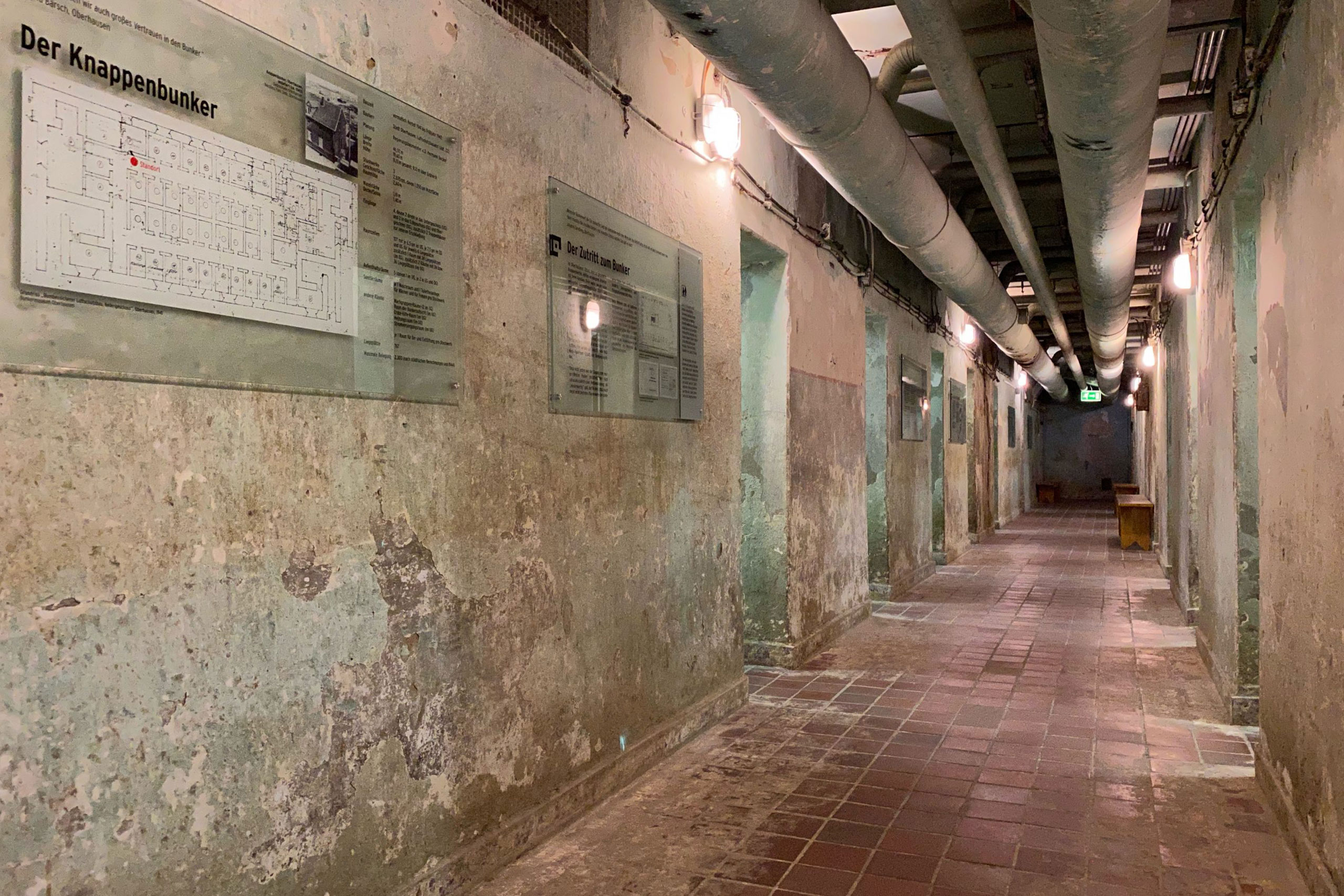

Bunkermuseum Oberhausen

Das Bunkermuseum im Bürgerzentrum „Alte Heid“ wurde 2001 im Untergeschoss eines ehemaligen Hochbunkers eingerichtet. Die Dauerausstellung „Heimatfront. Vom ‚Blitzkrieg‘ in Europa zum Luftkrieg an der Ruhr“ wurde im Jahr 2021 neu überarbeitet und durch Medienstationen ergänzt. Sie thematisiert den Luftkrieg im Zweiten Weltkrieg im Ruhrgebiet und gibt einen Einblick in den Bunkeralltag. Hauptanliegen bleibt die Tatsache: Ohne den Eroberungskrieg des nationalsozialistischen Deutschlands ab September 1939 hätte es keinen Luftkrieg in Europa und auch nicht an der Ruhr gegeben.

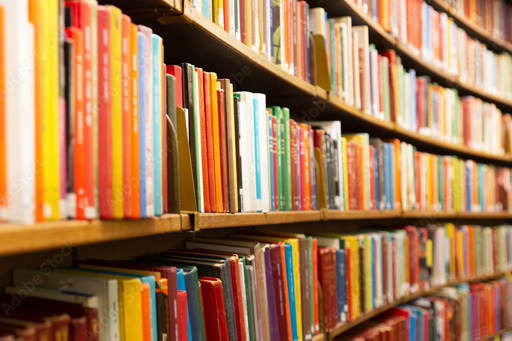

Informationszentrum Gedenkhalle & Bunkermuseum Oberhausen

Im Informationszentrum Gedenkhalle und Bunkermuseum Oberhausen steht allen interessierten Bürger*innen, Student*innen und Schulen eine Präsenzbibliothek zu den Themen NS-Zeit, Zwangsarbeit sowie zur Geschichte Oberhausens zur Verfügung. Im Haus befindet sich auch das Gedenkhallen-Archiv, welches u.a. den Nachlass von Dieter Kusenberg enthält.

Wir beraten Student*innen, Schüler*innen bei ihren Haus- und Facharbeiten, helfen bei der Recherche zu NS-Verfolgungsopfern und organisieren die jährlichen Stolpersteinverlegungen in Oberhausen.

Für das Quellenstudium – und eigene Recherchen bietet sich unser Seminarraum an, welcher für Gruppen von etwa 30 Personen geeignet ist. Der Raum kann von städtischen Institutionen auch für eigene Belange gebucht werden.

Sowohl für den Besuch der Präsenzbibliothek als auch die Nutzung des Seminarraums bitten wir um eine frühzeitige Voranmeldung.

Im Informationszentrum finden Sie ebenfalls die Verwaltung von Gedenkhalle und Bunkermuseum.

Unsere Bürozeiten sind montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr, freitags von 8 bis 14 Uhr oder nach Vereinbarung.

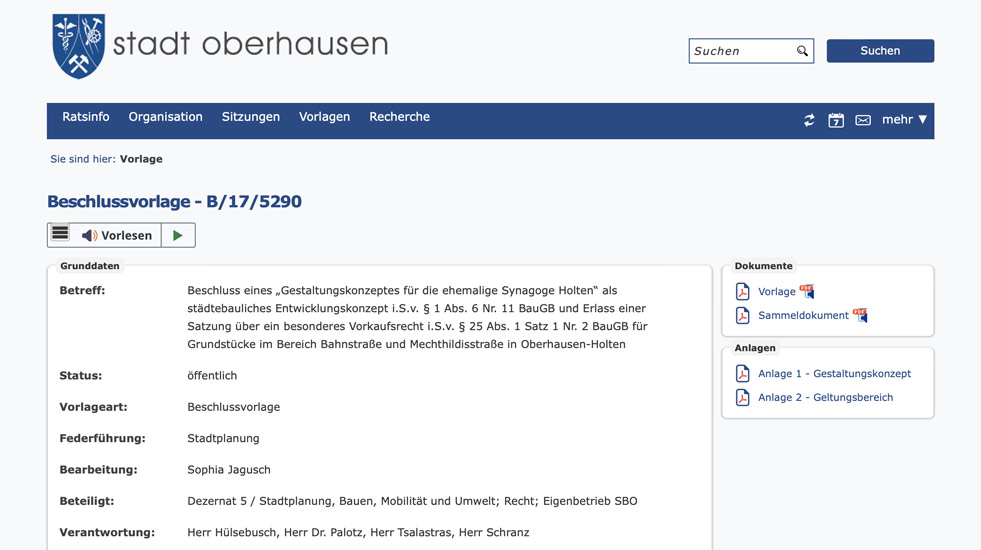

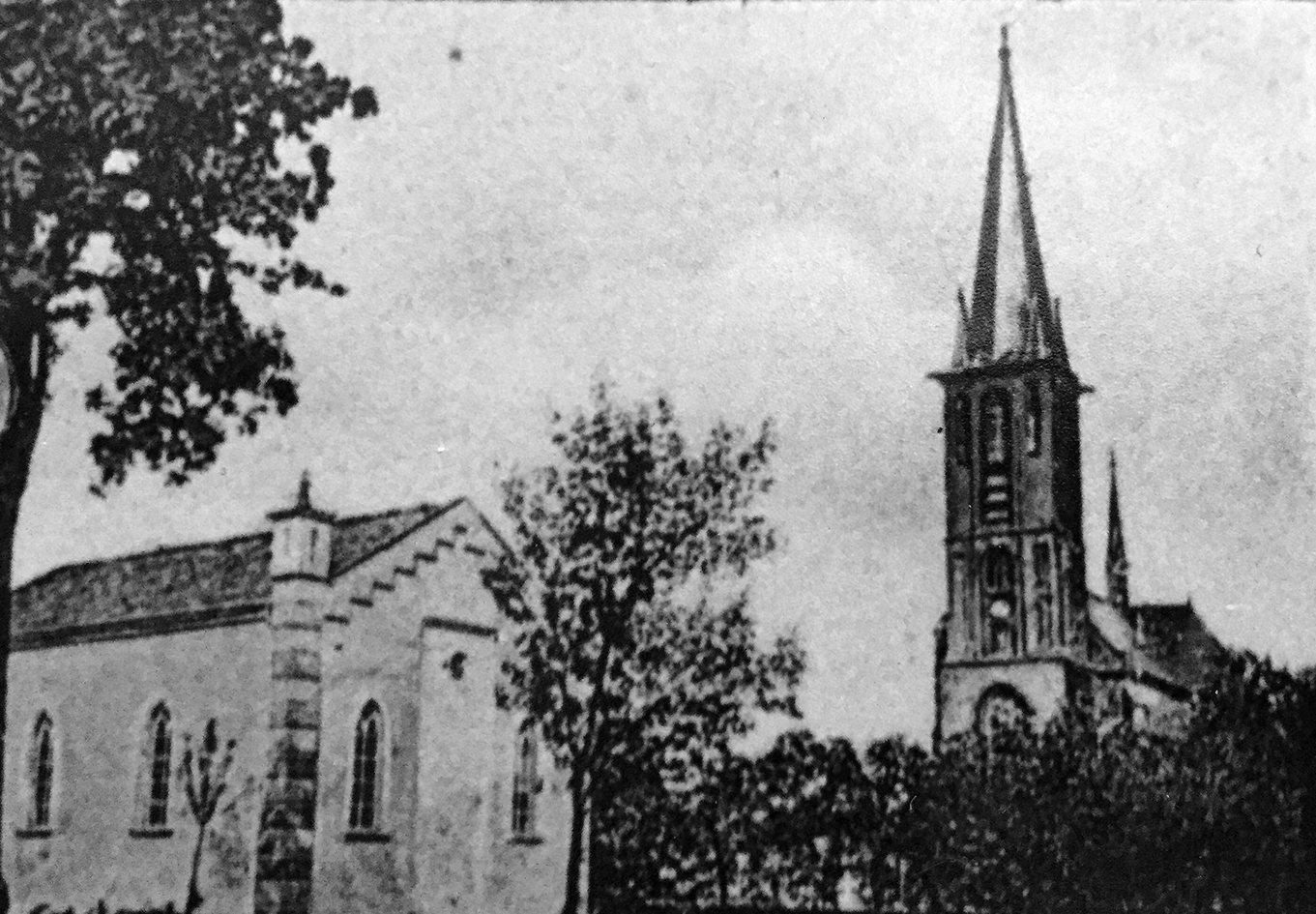

Visualisierung der rekonstruierten Synagoge – © Atelier Brückner/KVO-Bauforschung

Synagoge Holten

Die ehemalige Synagogengemeinde im Oberhausener Stadtteil Holten lässt sich bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen. 1858 bauten sieben jüdische Familien einen religiösen Mittelpunkt für ihre kleine Gemeinde, die Synagoge in der ehemaligen Kirchstraße. Bis in die späten 1920er-Jahre wurde diese für Festtage und Gottesdienste genutzt. 1936 wurde das Gebäude zu Wohnzwecken vermietet und entging so in der Reichspogromnacht der Zerstörung. Im Laufe der Jahrzehnte ging das Wissen um die ursprüngliche Bedeutung des Gebäudes verloren. Bereits 1991 unter Denkmalschutz gestellt, wurde die ehemalige Synagoge noch viele Jahre als Wohngebäude genutzt. Mit Aufgabe der Wohnnutzung konnte die Stadt Oberhausen das Gebäude erwerben.

Immerhin ist die Synagoge in Holten – zusammen mit den beiden noch existierenden jüdischen Friedhöfen – das letzte noch existierende Zeugnis jüdischen Lebens in Oberhausen aus der Zeit vor 1933. Dieser historische Schatz bringt sowohl Verantwortung als auch Chancen mit sich.

Vorschläge, wie das Gebäude in Zukunft präsentiert und genutzt werden wird, erarbeitet das renommierte Stuttgarter Atelier Brückner im Auftrag der Stadt Oberhausen.

Weitere Informationen zur ehemaligen jüdischen Gemeinde in Holten finden Sie in unserer Publikation „Verlorene Heimat“.

1. Juli 2024

Der Rat der Stadt Oberhausen beschließt „das Gestaltungskonzept für die ehemalige Synagoge Holten“

24. Mai 2024

1. Juli 2019

Die Stadt Oberhausen wird Eigentümerin der ehemaligen Synagoge

19. Juli 1991

Eintragung in die Denkmalliste der Stadt Oberhausen unter der Nummer 75

1936/1937

Umnutzung als Wohnhaus

23.–25. Juli 1858

Einweihungsfeier Synagoge Holten

ausblenden

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Präsentation Atelier Brückner

Präsentation Stadt Oberhausen

Besondere Funde in ehemaliger Synagoge in Oberhausen

WDR Lokalzeit Ruhr vom 24.5.2024

Wanderausstellung

„Marlene Dietrich“

Mit der in Eigenproduktion produzierten Ausstellung zur Haltung des Weltstars zu Deutschland und den Nationalsozialisten konnte die Gedenkhalle ein großes Publikum begeistern. Aufgrund des starken Interesses hat die Gedenkhalle ihre Marlene-Dietrich-Wechselausstellung zu einer Wanderausstellung umgebaut, die ab sofort entliehen werden kann. Interessenten wenden sich mit ihrer Anfrage per E-Mail an gedenkhalle-bunkermuseum@oberhausen.de oder an Tel. 0208 / 6070531 – 13.

Paul Barchewitz war von 1926 bis zu seiner Pensionierung 1956 Gemeindepfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde am Buchenweg im Stadtteil Königshardt. Als Pfarrer der Bekennenden Kirche stand er im innerkirchlichen Konflikt mit den Deutschen Christen, aber zugleich auch im Widerspruch zu den Nationalsozialisten in seiner eigenen Gemeinde und darüber hinaus. Die detailgenaue Studie zeigt einen vielschichtigen Pfarrer, der sowohl traditionsverhaftet war als auch unbequem sein konnte, wenn er sich zu Themen, die über das Kirchliche ins Gesellschaftliche ausgriffen, positionierte und dafür auch Restriktionen durch das NS-Regime in Kauf nahm.

Peter Gnaudschun, Thomas Pawlowski: Paul Barchewitz. Pfarrer der Bekennenden Kirche in Oberhausen, Band 5 der Reihe „Fokus Stadtgesellschaft: Studien der Gedenkhalle Oberhausen“, Oberhausen 2025. 358 Seiten, Paperback, mit zahlreichen Abbildungen. ISBN 978-3-8746-8517-7

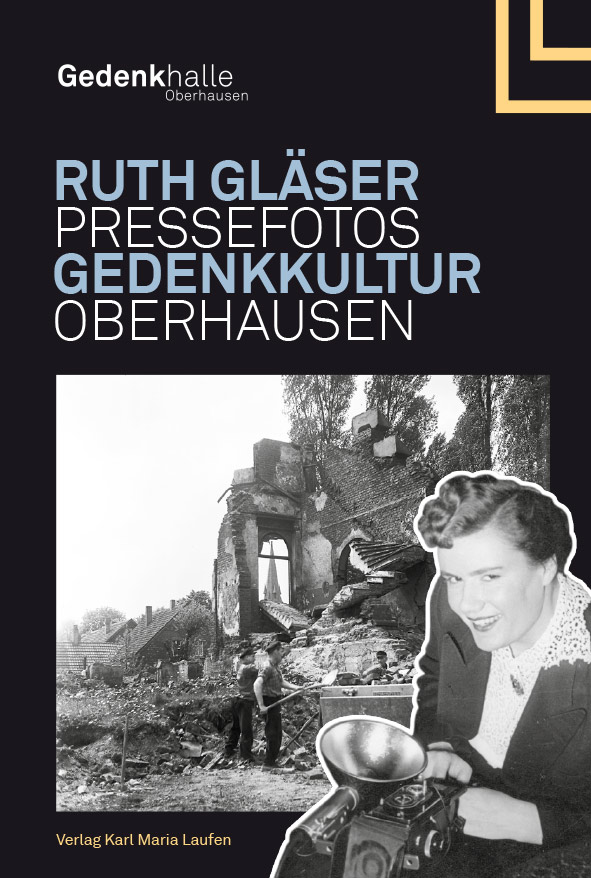

Katalog zur Ausstellung Ruth Gläser. Pressefotos. Gedenkkultur. Oberhausen.

Am 11. April 1945 befreite die US-Armee Oberhausen vom NS-Regime. Wenige Jahre später waren die Verheerungen der NS-Zeit noch deutlich spürbar und sichtbar, die Stadtgesellschaft im Wandel, die Demokratie neu zu lernen und die Zukunft trotz aller Schwierigkeiten verheißungsvoll. In dieser Zeit nahm die junge Fotografin Ruth Gläser ihre Tätigkeit als Bild-Reporterin beim General-Anzeiger Oberhausen auf. Ihre frühen Fotografien sind Dokumente des Wiederaufbaus der Stadt. Ruth Gläser nahm das auf, was einer Tageszeitung interessant erschien, und vieles davon schaffte es in die Zeitung.

Aus dem fotografischen Werk von Ruth Gläser hat die Gedenkhalle eine Auswahl getroffen, die dokumentiert, was in den Jahren 1951 bis 1962 über die NS-Vergangenheit und deren vielschichtige Folgen in Oberhausen in der Zeitung zu sehen und zu lesen war. Der Katalog bildet diesen exemplarischen Ausschnitt ab und vertieft drei Aspekte dieses spannenden Themas rund um die frühe Nachkriegszeit – Biografie, Fotografie und Zeitgeschichte. So erweitert ein ehemaliger Kollege von Ruth Gläser die Biografie der Fotografin um seine persönlichen Kenntnisse. Ein Beitrag beschäftigt sich mit der Frage nach dem Anteil und Beitrag von Frauen zur lokalen Pressefotografie. Und ein Essay ordnet die Verhältnisse in Oberhausen in den 1950er-Jahren in die historischen Rahmenbedingungen ein und zeigt die Verschiedenartigkeit der damaligen Stadtgesellschaft auf. Der mit vielen Fotografien von Ruth Gläser bebilderte Katalog ist im Buchhandel, in der Gedenkhalle und im Shop der LudwigGalerie für 10 Euro zu erwerben.

Gedenkhalle Oberhausen (Hrsg.): Ruth Gläser. Pressefotos. Gedenkkultur. Oberhausen, Verlag Karl Maria Laufen, Oberhausen 2025, 108 Seiten, ISBN 978-3-87468-518-4.

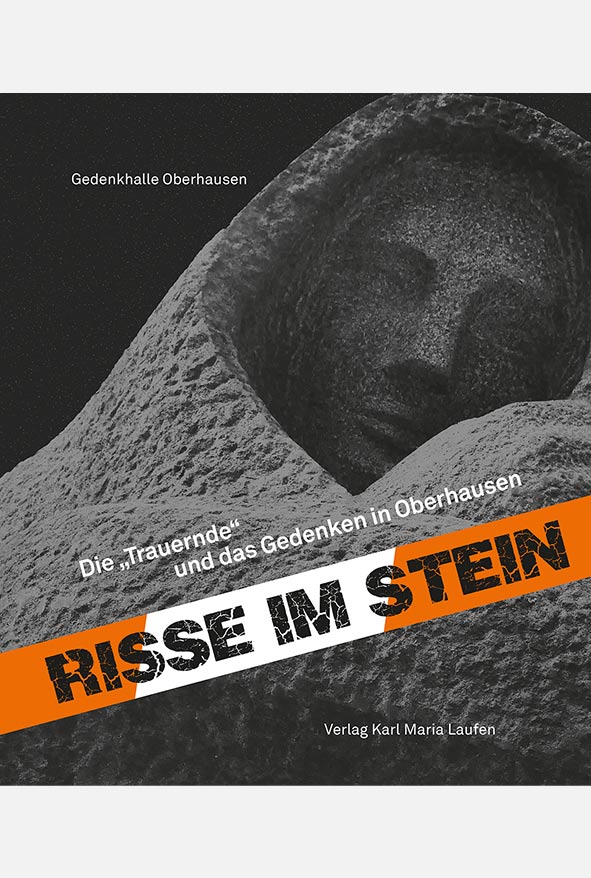

Katalog zur Ausstellung Risse im Stein – Die „Trauernde“ und das Gedenken in Oberhausen

Während der 60 Jahre seit Aufstellung der Skulptur die „Trauernde“ haben sich die historischen Rahmenbedingungen und Erkenntnisse und damit auch die Sicht auf das Mahnmal geändert. Die Gedenkhalle Oberhausen hat die Kontroversen um den Wandel in der Gedenkkultur und die Erkenntnisse zum Künstler Willy Meller zum Anlass genommen, mit der Ausstellung „Risse im Stein“ die schwelende Debatte aufzugreifen und zu ergänzen. Diese Publikation dokumentiert die Nachwirkungen dieser Ausstellung, die im Jahr 2022 – zum 60-jährigen Jubiläum von Gedenkhalle und Skulptur – zur Kommentierung der Gedenksituation rund um die „Trauernde“ geführt haben. Sie zieht einen Bogen von der Entstehungsgeschichte der Skulptur, über den kritischen Umgang mit der Biografie und den Werken des Künstlers Willy Meller zum Gedenken und der Erinnerungskultur in Oberhausen.

Das 140-seitige Buch im Format 23 x 28 cm ist u.a. in der Oberhausener Buchhandlung Karl Maria Laufen für 20 EUR erhältlich. ISBN 978-3-87468-487-3

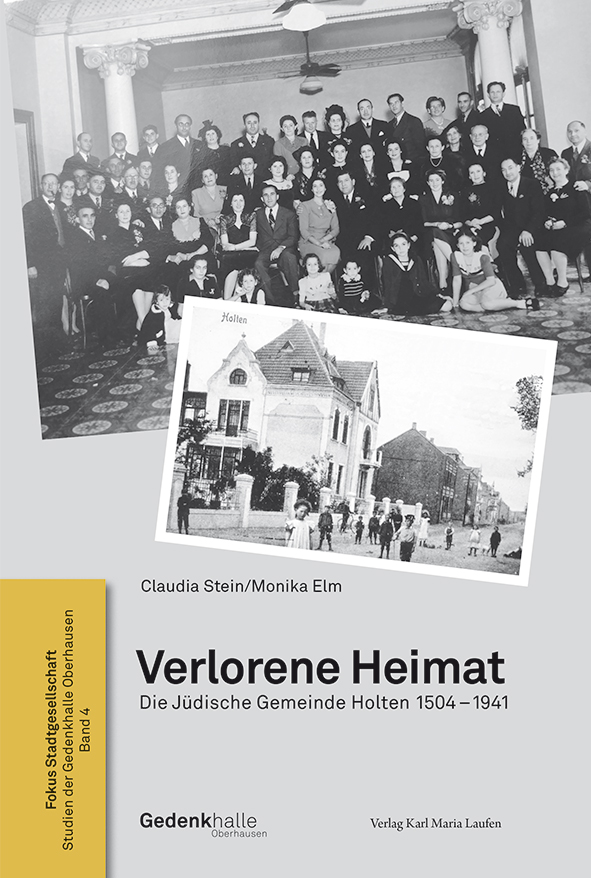

Publikation zur Geschichte Holtens: „Verlorene Heimat. Die Jüdische Gemeinde Holten von 1504 –1941“

Die jüdische Gemeinde in Holten blickt auf ein hohes Alter zurück. Erste schriftliche Nachweise jüdischen Lebens gibt es bereits aus dem Jahr 1504. Die Blütezeit der Gemeinde erstreckt sich von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis 1933. Die Nationalsozialisten verfolgten, vertrieben oder ermordeten alle jüdischen Einwohner. Dieser Band erzählt exemplarisch die Schicksale von neun dieser Familien und beleuchtet die über 400-jährige Geschichte der Gemeinde.

Claudia Stein/Monika Elm: Verlorene Heimat. Die Jüdische Gemeinde Holten 1504 –1941, Band 4 der Reihe „Fokus Stadtgesellschaft: Studien der Gedenkhalle Oberhausen“, Oberhausen 2022.

267 Seiten, Paperback, mit zahlreichen Abbildungen.

ISBN 978-3-87468-488-0

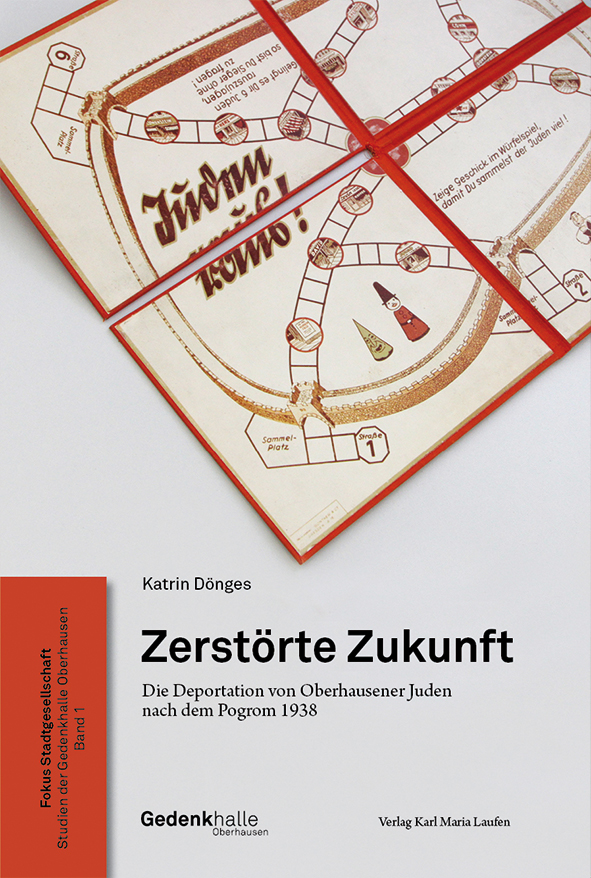

Publikation zum jüdischen Leben in Oberhausen vor 1933 und während der nationalsozialistischen Diktatur in der Stadt: „Zerstörte Zukunft. Die Deportation der Oberhausener Juden nach dem Pogrom“

Im Anschluss an die Pogromnacht im November 1938 wurden Tausende deutsche und österreichische Juden in die Konzentrationslager Sachsenhausen, Buchenwald und Dachau deportiert. Unter den Deportierten befanden sich auch 25 Oberhausener Juden, die dem KZ Dachau zugewiesen wurden. Wochenlang blieben sie dort mit dem Ziel inhaftiert, sie zur Ausreise aus Deutschland zu zwingen. Das Schicksal der Oberhausener „Aktionsjuden“ wird in dieser Publikation umfassend rekonstruiert.

Katrin Dönges: Zerstörte Zukunft. Die Deportation der Oberhausener Juden nach dem Pogrom, Band 1 der Reihe „Fokus Stadtgesellschaft: Studien der Gedenkhalle Oberhausen“, Oberhausen 2013. 280 Seiten, Paperback, mit zahlreichen Abbildungen. ISBN 978-3-87468-297-8

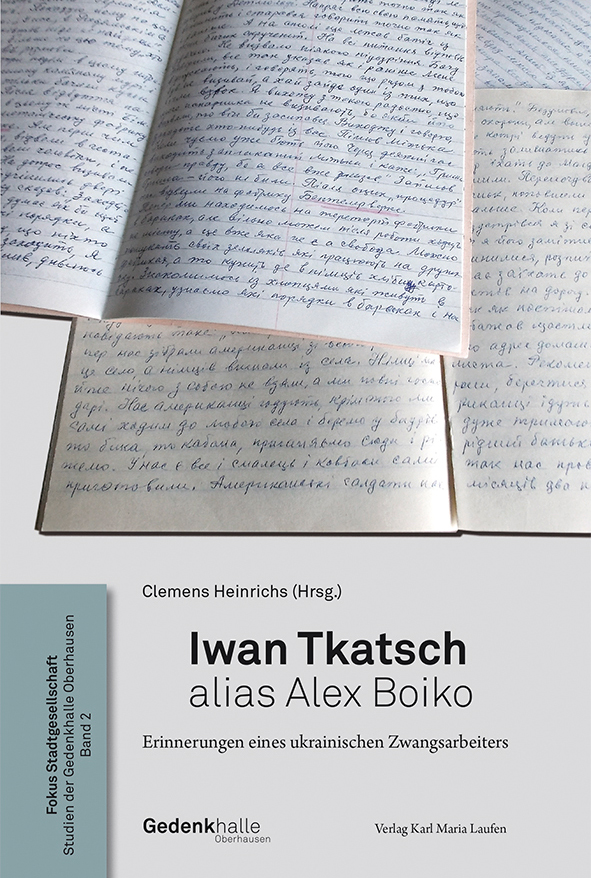

Publikation zum massenweisen Einsatz von ausländischen Zwangsarbeitern während des Zweiten Weltkrieges im Ruhrgebiet „Iwan Tkatsch alias Alex Boiko: Erinnerungen eines ukrainischen Zwangsarbeiters“

Der Ukrainer Iwan Tkatsch musste während des Zweiten Weltkriegs als ausländischer Zivilarbeiter Zwangsarbeit leisten. 40 Jahre später schrieb er einen Erinnerungsbericht über seine Zeit im Ruhrgebiet und andernorts bis zu seiner Befreiung 1945. Darin berichtet er eindrücklich von Geschehnissen und Erlebnissen an seinen Arbeitsorten und in einem Straf- und einem Arbeitserziehungslager. Der Bericht von Iwan Tkatsch lebt von der genauen Beschreibung von Situationen und der differenzierten Beurteilung der deutschen Bevölkerung und anderer Zwangsarbeiter.

Clemens Heinrichs (Hrsg.): Iwan Tkatsch alias Alex Boiko: Erinnerungen eines ukrainischen Zwangsarbeiters. Band 2 der Reihe „Fokus Stadtgesellschaft: Studien der Gedenkhalle Oberhausen“, Oberhausen 2015. 160 Seiten, Paperback, mit zahlreichen Abbildungen. ISBN 978-3-87468-320-3

Publikation zum Themenschwerpunkt der Gedenkhalle „Zwangsarbeit im Nationalsozialismus 1933–1945: Andries ter Brugge – Zwangsarbeit und Befreiung, Erinnerungen an Oberhausen 1943 bis 1945“

Der Niederländer Andries ter Brugge kam im Juli 1943 als 18-Jähriger nach Oberhausen. Dort musste er für die NS-Kriegswirtschaft Zwangsarbeit leisten. Nach der Befreiung am 11. April 1945 ging Andries ter Brugge nicht sofort zurück in die Heimat, sondern stand den US-amerikanischen Truppen bis zu deren Abzug aus dem Ruhrgebiet als Dolmetscher zur Verfügung. Andries ter Brugge schrieb seine Erinnerungen bereits 1947 auf. Dabei konzentrierte er sich nicht nur auf seine Zeit als Zwangsarbeiter, sondern beschrieb auch die ersten Wochen in Oberhausen nach der Befreiung. Sein Bericht zeichnet sich durch eine seltene Offenheit und Differenziertheit in der Darstellung sowohl der deutschen Bevölkerung als auch der Zwangsarbeiter aus. Die unmittelbare zeitliche Nähe der Niederschrift des Berichts zur erlebten Zeit macht dieses Dokument besonders wertvoll.

Clemens Heinrichs (Hrsg.): Andries ter Brugge, Zwangsarbeit und Befreiung, Erinnerungen an Oberhausen 1943 bis 1945. Band 3 der Reihe „Fokus Stadtgesellschaft: Studien der Gedenkhalle Oberhausen“, Oberhausen 2019. 152 Seiten, Paperback, mit zahlreichen Abbildungen ISBN 978-3-87468-394-4

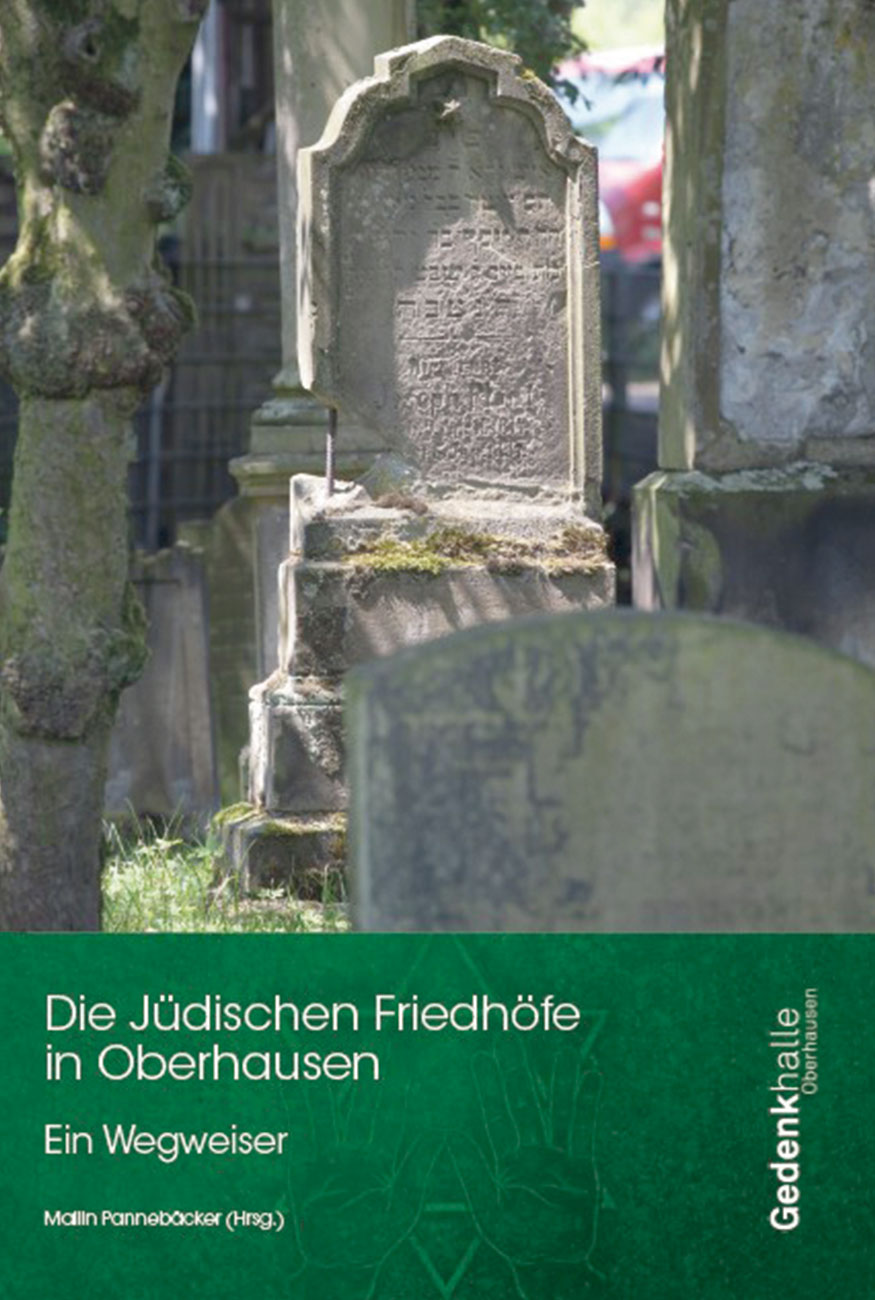

Publikation zur jüdischen Begräbniskultur in Oberhausen von 1714 bis heute: „Die jüdischen Friedhöfe in Oberhausen – Ein Wegweiser“

Die Broschüre widmet sich der Geschichte der jüdischen Friedhöfe, die es in Oberhausen gab oder gibt. Ergänzend werden Biographien von zehn Personen vorgestellt, die dort im Laufe der Jahrzehnte beerdigt wurden. Ebenso wird die jüdische Sepulkralkultur am Beispiel der Oberhausener Friedhöfe vorgestellt. Zwei weitere Beiträge beleuchten die Steinmaterialien auf den Friedhöfen sowie die jüngsten Restaurierungen auf dem Holtener Friedhof. Die Broschüre soll den Leser dazu anregen, diese Orte unter verschiedenen Gesichtspunkten zu betrachten und gerne auch aufzusuchen – das praktische Format der Broschüre eignet sich dafür ausgezeichnet.

Mailin Pannebäcker (Hrsg.): Die Jüdischen Friedhöfe in Oberhausen. Ein Wegweiser, Oberhausen 2020. 65 Seiten, gebunden, mit zahlreichen Abbildungen. ISBN 978-3-87468-398-0

Publikation zur Wechselausstellung „Marlene Dietrich. Die Diva. Ihre Haltung. Und die Nazis.“

Neben den beiden Kuratoren Clemens Heinrichs und Sophie Koch geben Filmhistoriker, eine Medienwissenschaftlerin und die Archivarin der Marlene Dietrich Collection Berlin einen umfangreichen Einblick in das Leben der Diva mit Haltung. Der Katalog zeigt außerdem bislang unveröffentlichte Fotografien aus der Zeit der Truppenbetreuung Marlene Dietrichs.

Lesen Sie hier die Rezension von Heinrich Thies vom 17. Januar 2017

Stadt Oberhausen (Hg.): Katalogbuch „Marlene Dietrich. Die Diva. Ihre Haltung. Und die Nazis.“, Oberhausen 2016.

129 Seiten, gebunden, mit zahlreichen Abbildungen. ISBN 978-3-87468-345-6.

Erhältlich bei: Buchhandlung Karl Maria Laufen sowie im Museumsshop der Ludwiggalerie Oberhausen.

Die Beiträge des Bandes geben detailliert Auskunft zu den zentralen Themen des Nationalsozialismus in Oberhausen und zur kommunalen Erinnerungskultur seit 1945.

Die bebilderte Publikation bietet damit eine völlig neue Basis zur kritischen Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Diktatur in der Stadt.

Clemens Heinrichs (Hg.): Eine – reine – keine Stadtgesellschaft. Oberhausen im Nationalsozialismus 1933 bis 1945, Oberhausen 2012.

392 Seiten, gebunden, mit zahlreichen Abbildungen. ISBN 978-3-87468-285-5.

Lesen Sie hier die Rezension

Bildungsangebote

Die Bildungsangebote der Gedenkhalle richten sich in erster Linie an Schülerinnen und Schüler ab der Klassenstufe 8. Betreut durch erfahrene Mitarbeiter, können sie in der Gedenkhalle einen Einblick in die Ereignisse, Entwicklungen und Verbrechen während der NS-Zeit ab 1933 erhalten und Beispiele aus der Oberhausener Geschichte kennenlernen. Dabei stehen die Einübung vielfältiger Kompetenzen im Vordergrund sowie die Arbeit mit unterschiedlichen Quellen. Die Workshops sind angelehnt an den aktuellen Kernlehrplan und die Richtlinien des Landes NRW.

Zusätzlich bieten wir auf dem Oberhausener Stadtgebiet Führungen zum Thema Erinnerungskultur mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen an. Dauer, Route und Themenauswahl können nach individuellen Wünschen zusammengestellt und angepasst werden.

>> Informationen für Lehrer zum Download

>> Unsere Bildungsbroschüre zum Download

>> Bildungsbroschüre „Aktiv gegen Antisemitismus“ zum Download

Projekte und Kooperationen mit anderen Einrichtungen der Aufarbeitung von NS-Vergangenheit können ebenso Gegenstand der Bildungsarbeit sein.

Thematisch werden in den Bildungsangeboten folgende Schwerpunkte gesetzt:

- Jugend im Nationalsozialismus

- NS-Wirtschaft und Zwangsarbeit

- Jüdisches Leben in Oberhausen

- Erinnerungskultur/Erinnerungspolitik

- Der Luftkrieg in Oberhausen

- Entnazifizierung in den Besatzungszonen

- Antisemitismus geht uns alle an

- Rechtextremismus erkennen und entgegentreten

Es ist auch möglich, eine Führung in der Gedenkhalle Oberhausen kombiniert mit einer Führung im Bunkermuseum zu buchen.

Die Bildungsangebote finden in der Gedenkhalle im Schloss Oberhausen, Konrad-Adenauer-Straße 46, statt. Einzig der Workshop „Der Luftkrieg in Oberhausen“ erfolgt im Bunkermuseum Oberhausen, Alte Heid 13, 46047 Oberhausen. Zeitlich sollten pro Workshop mindestens drei Zeitstunden eingeplant werden. Ein längerer Besuch der Gedenkhalle wird jedoch empfohlen, um eine individuelle Beschäftigung mit den verschiedenen Themen, einen Gedankenaustausch mit den Jugendlichen und die Klärung ihrer Fragen ohne Zeitdruck ermöglichen zu können.

Gern können sich auch Erwachsene und Jugendgruppen außerhalb der Schule in und mit der Gedenkhalle und ihren Angeboten (weiter)bilden. Sprechen Sie uns bitte für eine individuelle Planung an.

Anfragen richten Sie bitte an:

paedagogik-gedenkhalle@oberhausen.de

Telefon 0208 / 60 70 531-14

oder 0151 / 74 67 1909

Workshop

Jugend im Nationalsozialismus

Bereits im Alter von zehn Jahren wurden Mädchen und Jungen während der Zeit des Nationalsozialismus Mitglieder in der NS-Jugendorganisation, der Hitlerjugend. Der größte Teil der Jugendlichen im Nationalsozialismus fand Gefallen an den sportlichen und Freizeitaktivitäten dieser Organisation. Fahnenappell und Strammstehen, militärischer Drill und ideologische Schulung wurden zwar nicht unbedingt gemocht, jedoch vorwiegend akzeptiert.

In diesem Workshop finden neben den – bisweilen begeisterten – Anhängern der nationalsozialistischen Jugendorganisation auch jene Berücksichtigung, die sich bewusst gegen den Nationalsozialismus entschieden und aktiven oder passiven Widerstand leisteten. Fragen nach der Motivation und den Formen abweichenden Verhaltens, aber auch der Ausgrenzung von Jugendlichen aus der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft sollen anhand von regionalen Beispielen aufgeworfen werden.

Der Workshop umfasst folgende thematische Schwerpunkte:

- Aufbau und Struktur der nationalsozialistischen Jugendorganisationen

- Tätigkeiten und Ideologie der Hitlerjugend

- Widerständiges Verhalten und Ausgrenzung von Jugendlichen während des Nationalsozialismus

- Auseinandersetzung mit der Regionalgeschichte

- Arbeit mit Biografien.

Der Workshop „Jugend im Nationalsozialismus“ findet in der Gedenkhalle, Konrad-Adenauer-Allee 46. Bitte planen Sie dafür etwa drei Zeitstunden ein.

Workshop

NS-Wirtschaft und Zwangsarbeit

Was macht Arbeit aus, und was ist dagegen Zwangsarbeit? Wie kam es dazu, dass 20 Millionen Menschen für Nazi-Deutschland in allen besetzten Gebieten Zwangsarbeit verrichteten? Unter welchen Umständen geschah dies? Wer hat davon profitiert? Waren alle Zwangsarbeiter für die Deutschen gleich? Und wie war das vor Ort, in Oberhausen und dem Ruhrgebiet? Hat man Zwangsarbeiter überhaupt gesehen? Was hat man von ihnen gewusst? Hat man mit ihnen Umgang gehabt, und wenn ja, was für einen? Was war nach dem Ende des Nationalsozialismus mit den Zwangsarbeitern?

Der Workshop vermittelt an Beispielen aus Oberhausen und der Region umfassendes Sachwissen zum Verständnis und zur Einordnung der Zwangsarbeit im Dritten Reich.

Der Workshop umfasst folgende thematische Schwerpunkte:

- Dimensionen von Zwangsarbeit während des Nationalsozialismus

- Wer galt im NS als Zwangsarbeiter, wer wird heute dazu gerechnet?

- Verhältnis zwischen Zwangsarbeitern und deutscher Bevölkerung

- Arbeit mit Dokumenten

- Auseinandersetzung mit Zeitzeugenberichten.

Der Workshop „Zwangsarbeit im Nationalsozialismus“ findet in der Gedenkhalle, Konrad-Adenauer-Allee 46, statt und umfasst etwa drei Zeitstunden.

Online-Vorbereitung des Workshops „Zwangsarbeit im Nationalsozialismus“ schon in der Schule!

Eine Kooperationsprojekt der Freien Universität Berlin und der Gedenkhalle Oberhausen

Das Online-Angebot unterstützt die Vorbereitung auf einen Besuch des Workshops Zwangsarbeit in der Gedenkhalle. Es wendet sich an Schülerinnen und Schüler ab den Jahrgangsstufen 9/10 und ist für alle allgemeinbildenden Schulen geeignet. In 90 Minuten lernen die SchülerInnen zwei Menschen kennen, die während des Nationalsozialismus Zwangsarbeit im Ruhrgebiet leisten mussten. Sie berichten über die Vorkriegszeit in ihrer Heimat, über die Entrechtung während der Besatzung sowie die Verschleppung zur Zwangsarbeit oder in ein Konzentrationslager. Arbeitsvorschläge helfen dabei, sich diesen Biografien anzunähern und über diese persönliche Begegnung Fragen zum Thema Zwangsarbeit zu entwickeln.

Workshop

Jüdisches Leben in Oberhausen

Mit dem Ende des 19. Jahrhunderts siedelten sich vermehrt jüdische Menschen in Oberhausen an. Es entwickelte sich ein reges kulturelles jüdisches Leben. Bis April 1933 lebten etwa 600 Juden in Oberhausen.

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten begann die schrittweise Ausgrenzung der jüdischen Bevölkerung aus dem öffentlichen Leben. Boykottaktionen, „Arisierungen“, Nürnberger Gesetze und Reichspogromnacht waren nur einige Stationen auf dem Weg von der Ausgrenzung zur Deportation und Ermordung der Juden.

Der Workshop „Jüdisches Leben in Oberhausen“ setzt sich neben der Ausgrenzung von jüdischen Menschen während des Nationalsozialismus auch mit ihrer Bedeutung für und in Oberhausen vor 1933 auseinander. Darüber hinaus soll ein Blick auf die Rückkehr jüdischen Lebens nach Oberhausen und seine Entwicklung seit 1945 geworfen werden.

Der Workshop umfasst folgende thematische Schwerpunkte:

- Entstehung jüdischen Lebens in Oberhausen

- Boykottaktionen und „Arisierungen“

- Nürnberger Gesetze

- Reichspogromnacht

- Deportation von Juden

- Juden in Oberhausen seit 1945

- Auseinandersetzung mit Zeitzeugenberichten

Der Workshop „Jüdisches Leben in Oberhausen“ findet in der Gedenkhalle, Konrad-Adenauer-Allee 46, statt. Bitte planen Sie dafür etwa drei Zeitstunden ein.

Workshop

Erinnerungskultur im Wandel

Der Workshop „Wie Bauwerke und Denkmäler Nationsbewusstsein schaffen – Erinnerungskultur und Erinnerungspolitik in Oberhausen und der Bundesrepublik“ beinhaltet eine Einführung in das Thema Vergangenheitsbewältigung und eine Ortsbegehung Oberhausener Gedenkorte.

Daran anschließend wird in Kleingruppen die inhaltliche Konzeption und Wirkungsgeschichte von ausgewählten Gedenkorten erarbeitet und kritisch hinterfragt. Der Workshop umfasst folgende thematische Schwerpunkte:

- Unterschiedliche Formen des Erinnerns

- Recherchen zur Baugeschichte, inhaltlicher Konzeption und Wirkungsgeschichte von Gedenkorten

- Unterschiedliche Perspektiven auf die Vergangenheit

- Wandel der Erinnerungskultur

- Historische Verantwortung für unsere Vergangenheit und den Umgang mit Geschichte

Workshop

Luftkrieg in Oberhausen

Luftkrieg und Luftschutz prägten die Zeit während des Zweiten Weltkrieges in Oberhausen nachhaltig. Die Bedeutung des Ruhrgebiets für die Rüstungsindustrie des Deutschen Reiches ließ die gesamte Region zum Angriffsziel alliierter Flieger werden. Andauernde Bombardierungen und das damit verbundene Abwarten in Luftschutzräumen wurden zu zentralen Elementen im Leben vieler Oberhausener.

Der Workshop zum Thema Luftkrieg thematisiert neben Erfahrungen der Oberhausener Bevölkerung eine gesamteuropäische Perspektive. Deutsche Kriegsvorbereitungen und die nationalsozialistische Angriffspolitik finden in diesem Modul ebenso Berücksichtigung wie die Auseinandersetzung mit alliierten Bombardements.

Der Workshop umfasst folgende thematische Schwerpunkte:

- Kontextualisierung des Luftkrieges

- Auseinandersetzung mit regionaler

- Geschichte anhand unterschiedlicher Themenbereiche

- Kriegsalltag

- Luftschutzmaßnahmen im Deutschen Reich

- Auseinandersetzung mit Zeitzeugenberichten

- Luftkrieg nach 1945 als Ursache von Flucht und Vertreibung

Workshop

Entnazifizierung

In Oberhausen endeten die Kampfhandlungen am 11. April 1945. Zunächst von den Amerikanern besetzt, gehörte Oberhausen später offi ziell zur Britischen Besatzungszone, aus der 1946 das Bundesland Nordrhein- Westfalen hervorgegangen ist.

Von Anfang an stellte sich die Frage nach dem Umgang mit dem Nationalsozialismus in den Besatzungszonen. Vergangenheitspolitik und -bewältigung wurden zunächst von den Alliierten definiert. Heute sind sie fester Bestandteil unserer deutschen Erinnerungskultur.

In diesem Workshop liegt der Schwerpunkt auf dem Umgang mit Nationalsozialismus in den ersten Jahren nach dem Krieg.

Der Workshop umfasst folgende thematische Schwerpunkte:

- Einordnung in den historischen Kontext der „Potsdamer Konferenz“

- Von der Besatzungszone zur Gründung des Landes NRW

- Kriegsende und erste Maßnahmen der Militärregierung

- „Entnazifizierung“ des öffentlichen Lebens und der Verwaltung

- Zeitzeugenberichte

- NS-Opfer: Die Entschädigungsfrage und „Wiedergutmachung“

- Unterschiedliche Schwerpunkte bei der „Entnazifizierung“ in den Besatzungszonen

- Gab es eine „Stunde Null“?

Workshop

Antisemitismus geht uns alle an

Ein Workshop für Jugendliche und Erwachsene

Häufig wird Antisemitismus allein mit der Zeit des Nationalsozialismus in Verbindung gebracht. Dabei sind antisemitische Vorurteile und antijüdische Stereotype auch heute fest in der deutschen Gesellschaft verankert.

Dieser Workshop beschäftigt sich mit den Fragen: Was wissen wir wirklich über jüdisches Leben und jüdischen Alltag in Deutschland? Was wollte ich schon immer über jüdisches Leben wissen? Wie kann man antisemitische Aussagen erkennen? Wie kann man Vorurteilen begegnen?

Der Workshop umfasst folgende thematische Schwerpunkte:

- Quiz über das Judentum

- Vorführung eines Kurzfilms zum Thema (z.B. „Masel Tov Cocktail“)

- Gruppenarbeit/Einzelarbeit zu antisemitischen Vorfällen und Aussagen

- Vorstellung und Besprechung der Ergebnisse

Workshop

Extrem oder radikal?

Menschenfeindliche und rechtsextreme Einstellungen sind in den vergangenen Jahren in Deutschland angestiegen und anschlussfähig bis in die Mitte der Gesellschaft.

Rechtsextreme Einstellungen zeigen sich unter anderem durch Hakenkreuzschmierereien, die Verbreitung rechter Memes in Chatgruppen oder durch rassistische, antisemitische und antifeministische Äußerungen, Beleidigung oder Bedrohung auf dem Schulgelände oder im Alltag.

Dabei werden Codes und Symbole verwendet, die nicht immer auf den ersten Blick als solche erkennbar sind.

Der Workshop umfasst folgende thematische Schwerpunkte:

- Was heißt eigentlich „rechtsextrem“?

Worin liegen die Unterschiede zwischen „extrem“ und „radikal“? - Aufklärung über verbotene Symbole, rechtsextreme Codes und Erkennungszeichen

- Gruppenarbeit/Einzelarbeit zu rechtsextremen Vorfällen, Äußerungen und Fallbeispielen

- Vorstellung und Diskussion der Ergebnisse

FÜHRUNG

Westfriedhof in Lirich

Der Rundgang dauert ca. 1,5 Stunden und umfasst ca. 1,5 km Fußweg.

Führung

Erinnerung an die jüdische Gemeinde Holten

Bis heute existieren aber – und das ist eine kleine Sensation – noch einige rituelle Stätten dieser Gemeinde: zwei jüdische Friedhöfe und das Synagogengebäude. Auch einige ehemalige Wohnorte im mittelalterlichen Kern von Holten lassen sich heute identifizieren.

Der Rundgang dauert ca. 1 bis 1,5 Stunden und umfasst ca. 1 km Fußweg.

FÜHRUNG

Stolpersteinrundgang Oberhausen-Mitte/Sterkrade

Bei einem gemeinsamen Rundgang durch die Oberhausener Stadtmitte oder Sterkrade werden Stolpersteine und die Schicksale hinter den Inschriften vorgestellt.

Route und thematische Schwerpunktsetzung nach Absprache.

Der Rundgang dauert ca. 1,5 Stunden und umfasst 1,5 km Fußweg.

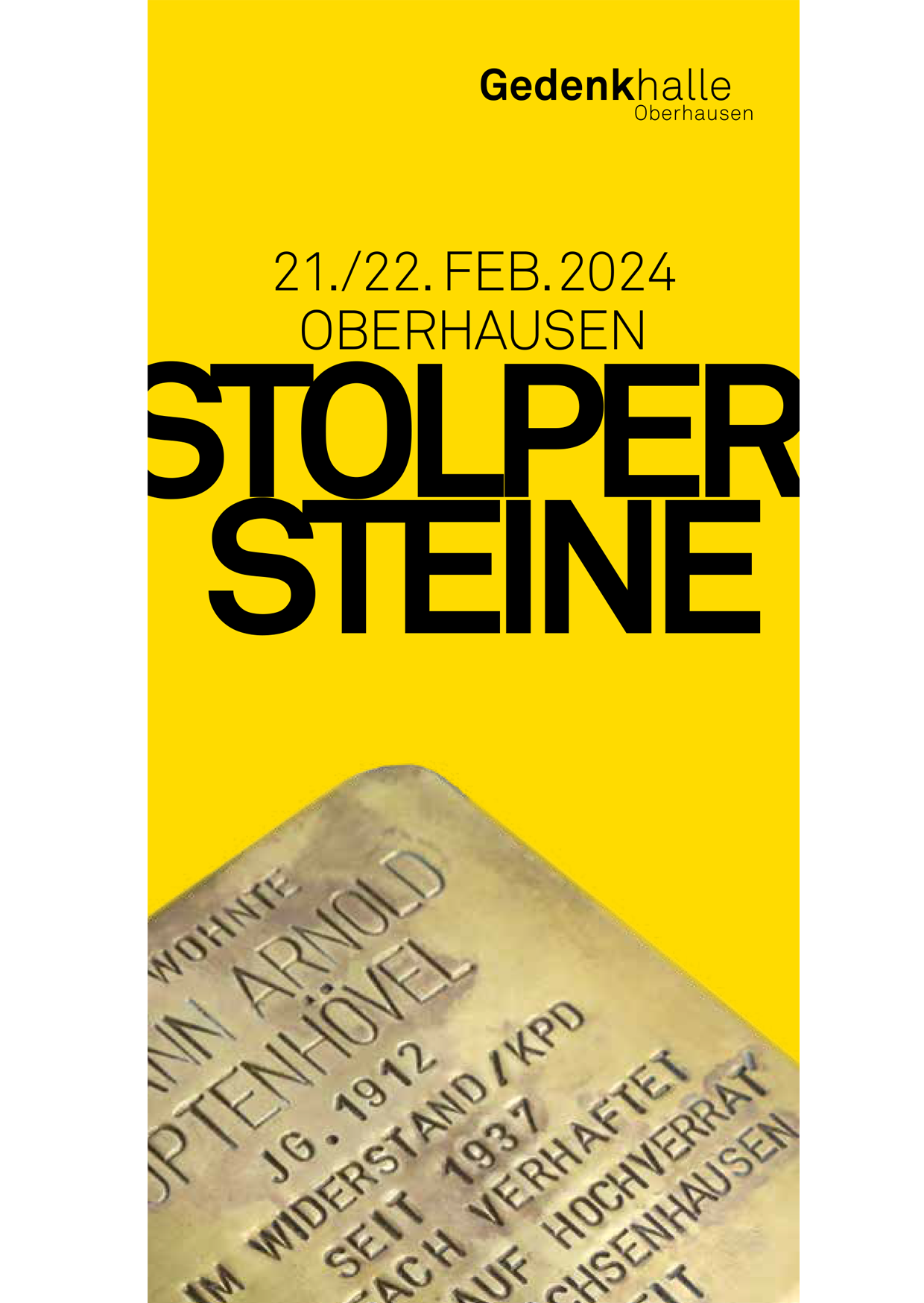

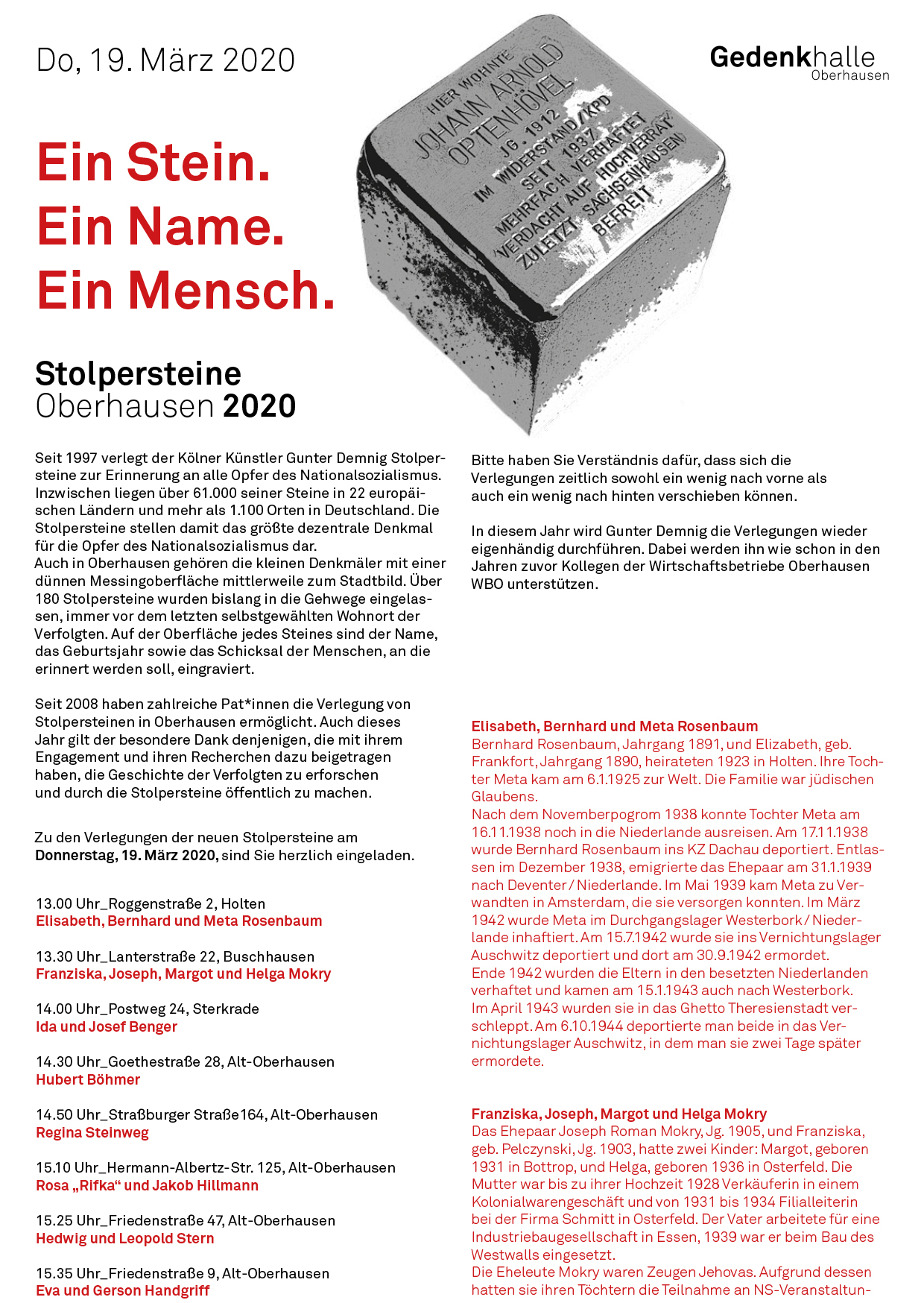

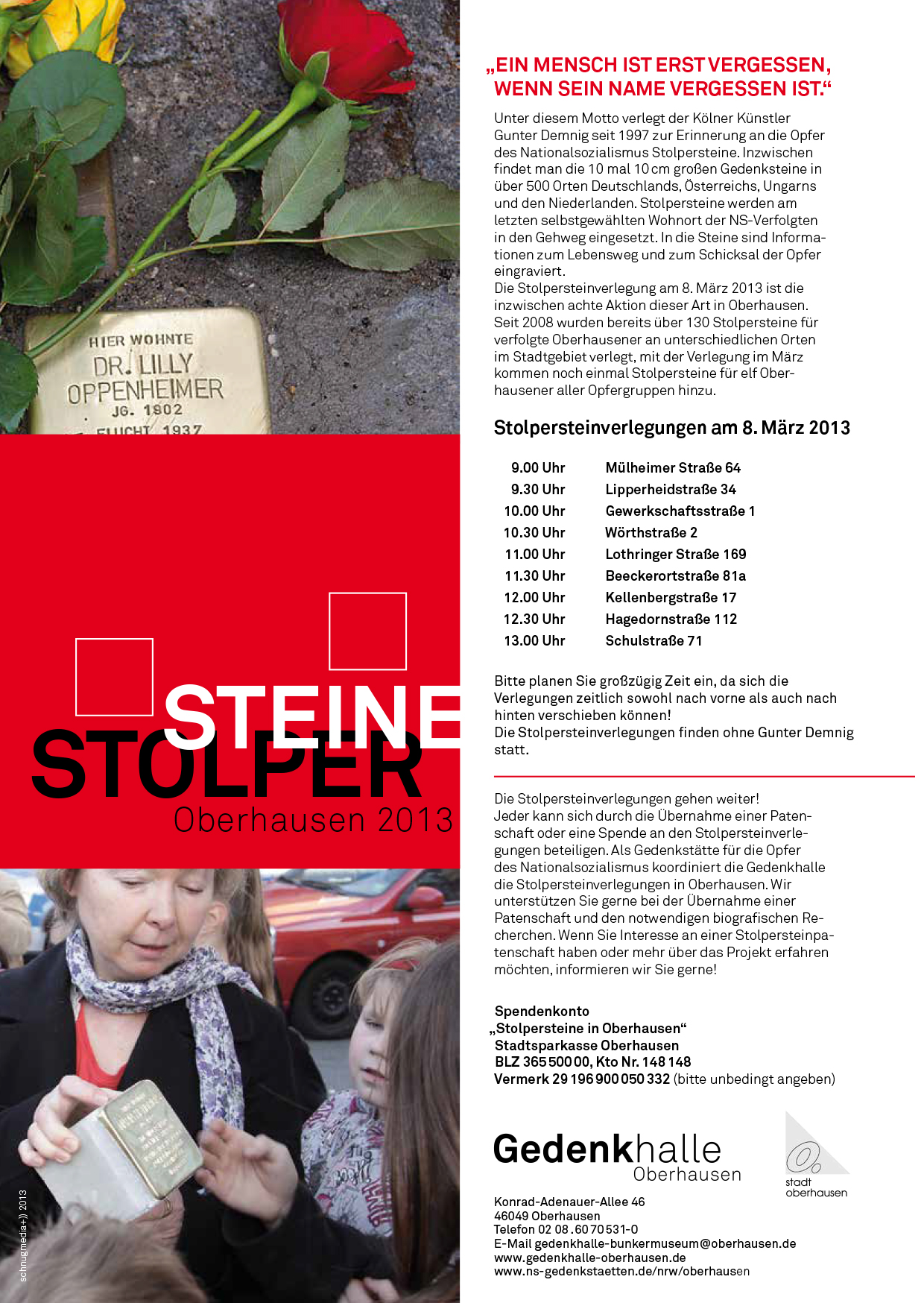

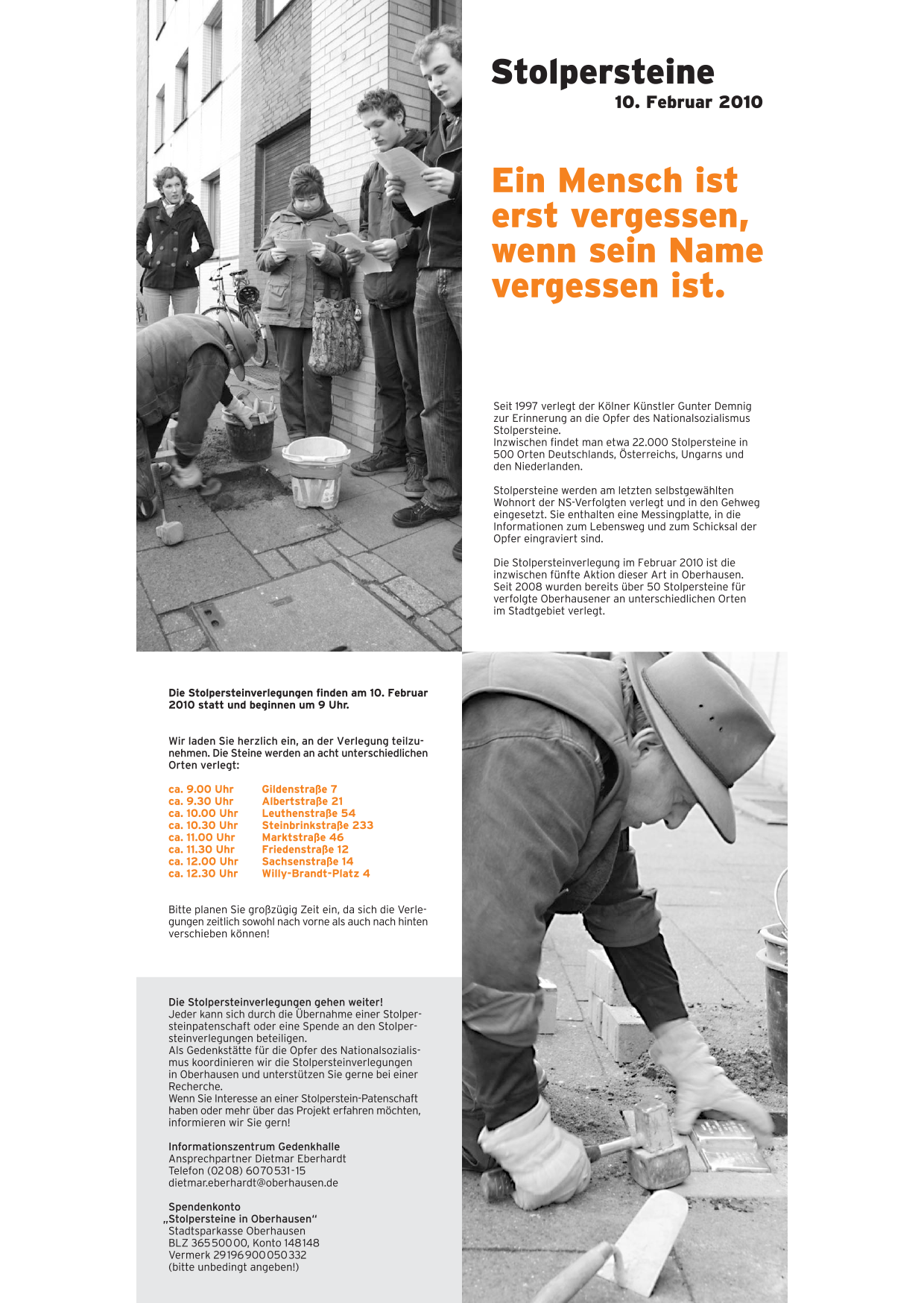

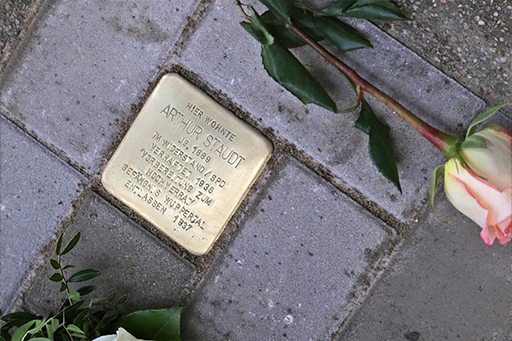

Stolpersteine in Oberhausen

Ein Stein – Ein Name – Ein Mensch

Seit 1997 verlegt Gunter Demnig zur Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus handgefertigte Stolpersteine. Diese werden am letzten selbstgewählten Wohnort der Menschen verlegt, die zwischen 1933 und 1945 Opfer der systematischen Verfolgung und industriell betriebenen Massenvernichtung der Nazis wurden. Jeder von ihnen erhält einen eigenen Stein, getreu dem Motto von Gunter Demnig, das er aus dem Talmud, der wohl bedeutendsten Schrift des jüdischen Glaubens, zitiert: „Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist.“ In den Stolperstein sind Informationen zum Lebensweg und zum Schicksal der Verfolgten eingraviert. Mit diesen individuellen Erinnerungszeichen setzt der Kölner Künstler ein Zeichen gegen das Vergessen der Opfer des NS-Regimes und gegen Rassismus gestern und heute. Inzwischen wurden rund 90.000 Stolpersteine in 27 Ländern Europas verlegt. Damit handelt es sich um das größte dezentrale Denkmal weltweit. In Oberhausen gehören die mit einer Messingplatte versehenen kleinen Denkmäler seit 2008 zum Stadtbild.

Übernahme einer Stolperstein-Patenschaft

Wenn Sie Interesse an einer Patenschaft für einen Stolperstein oder Vorschläge für eine Verlegung haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Infotelefon Gedenkhalle: 0208 6070531-11 oder e-mail: info-gedenkhalle@oberhausen.de

Eine Patenschaft kann sowohl von Privatpersonen als auch von Institutionen, Ausbildungsstätten, Firmen, Vereinen oder Parteien übernommen werden.

Die Gedenkhalle ist die städtische Koordinationsstelle für alle Stolpersteinverlegungen. Bei Interesse an einer Patenschaft leisten wir Ihnen gern Hilfestellung bei der Recherche der einzelnen Biografien und beim Generieren von möglichen Spenden für die Kosten des Steins. Jeder Stein kostet 120 Euro inklusive Vorbereitungsarbeiten, Materialkosten, Fertigung und Versand/Lieferung.

Spendenkonto „Stolpersteine in Oberhausen“

Stadtsparkasse Oberhausen

IBAN: DE 61 3655 0000 0000 1481 48

Verwendungszweck (bitte unbedingt angeben): 29196900050332

Die nächste Stolpersteinverlegung ist für das Frühjahr 2027 geplant.

Stolpersteinverlegung 2026

Am Dienstag, den 10. Februar 2026, wurden in Oberhausen 29 neue Stolpersteine durch den Künstler Gunter Demnig verlegt. Mittlerweile liegen 368 Stolpersteine im gesamten Stadtgebiet und erinnern an Menschen unterschiedlicher Verfolgungsgruppen, welche die Nationalsozialisten ermordet, gefoltert, inhaftiert oder vertrieben haben.

Das gesamte Projekt wird durch Spenden finanziert und wäre ohne die ehrenamtliche Hilfe von vielen Oberhausenerinnen und Oberhausenern – und natürlich ohne Künstler Gunter Demnig – nicht möglich. Besonders bedanken möchten wir uns bei der GEW-Stolpersteingruppe, den „Omas gegen Rechts“, dem VVN/BdA, dem Förderverein St. Josef/Schmachtendorf, der WBO, vielen Einzelpersonen und den Schülerinnen und Schülern des Elsa-Brändström-Gymnasiums, des Sophie-Scholl-Gymnasiums und der Heinrich-Böll-Gesamtschule. Ihr wart klasse!!!! Die nächste Verlegung findet im Frühjahr 2027 statt.

Für den gemütlichen Abschluss des Stolpersteinprojektes mit einem leckeren Mittagessen und vielen netten Gesprächen genossen alle Beteiligten die Gastfreundschaft des „Kitev“-Teams.

Link-Liste

www.ns-gedenkstaetten.de/nrw

Arbeitskreis der NS-Gedenkstätten und Erinnerungsorte in NRW e.V.

www.stolpersteine.eu

Offizielle Webseite des Kunst-Projektes Stolpersteine

www.topographie.de

Topografie des Terrors

www.buchenwald.de

Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora

www.dz-ns-zwangsarbeit.de

Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit Berlin-Schöneweide

www.ufz.de/gedenkstaette-zwangsarbeit-leipzig

Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig

www.geschichtslehrerverband-nrw.de/freya-stephan-kühn-preis

Preis des Landesverbands nordrhein-westfälischer Geschichtslehrer e.V.

www.stolpersteine.wdr.de

Stolpersteine NRW – Gegen das Vergessen | WDR

Ort / Kontakt

Am Kaisergarten 52

46049 Oberhausen

montags bis donnerstags von 8 – 16 Uhr

freitags von 8 – 14 Uhr

oder nach Vereinbarung

Telefon 0208 6070531 – 0

Fax 0208 6070531 – 20

info-gedenkhalle@oberhausen.de

Konrad-Adenauer-Allee 46

46049 Oberhausen

Eintritt frei!

46047 Oberhausen

(März bis Juni / September bis November)

feiertags geschlossen

Eintritt frei!

Ansprechpartner

Clemens Heinrichs M.A.

Leiter Gedenkhalle und Bunkermuseum Oberhausen

Bundesprogramm „Demokratie leben!“

Telefon 0208 6070531 – 13

Mobil 0151 74671018

clemens.heinrichs@oberhausen.de

Claudia Stein M.A.

Bildungsangebote

Stolpersteinprojekt und Rechercheanfragen

Landesprogramm „NRWeltoffen“

Telefon 0208 6070531 – 14

Mobil 0151 74671909

claudia.stein-laschinsky@oberhausen.de

Dirk Klasen

Sekretariat

Verwaltung

Besucher*innenservice

Telefon 0208 6070531 – 11

dirk.klasen@oberhausen.de

Birgit Silbert

Verwaltung

Bibliothek

Betreuung Wander-Ausstellung „Marlene Dietrich“

Telefon 0208 6070531 – 15

birgit.silbert@oberhausen.de

Mailin Pannebäcker M.A.

Verwaltung Bundesprogramm „Demokratie leben!“

Telefon 0208 6070531 – 16

mailin.pannebaecker@oberhausen.de